墓石の正面には家名や家紋、題目など大きな文字が彫刻されているものが多いです。

しかし、裏側や側面を見てみるとそこにはお墓に眠っている故人の命日や戒名が刻まれていて、どんな方が埋葬されているのか一目でわかるようになっています。

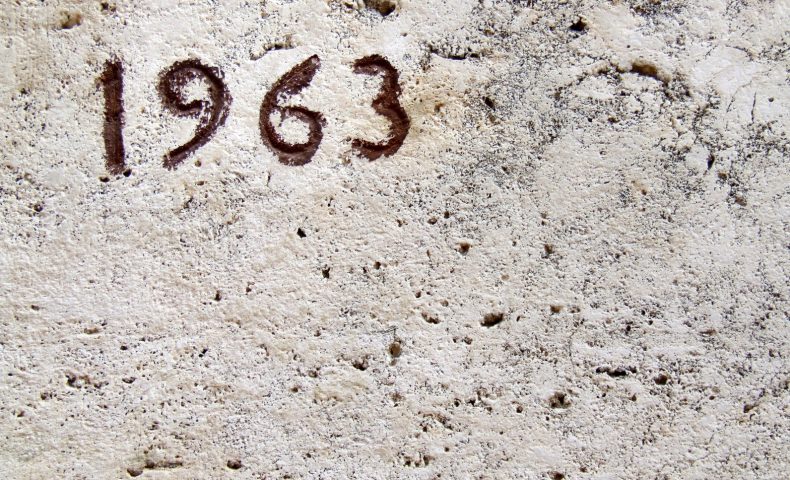

そして、その場所には戒名と一緒にお墓の建立年月日も記されていることが多いのをご存知ですか?

故人の戒名や命日ならわかるものの、どうしてお墓を建てた日まで彫刻しているのでしょうか?

今回は、墓石の裏側に刻まれている建立年月日の正体についてご紹介します。

お墓に刻まれている「建立年月日」とは?

お墓の裏側を見てみると、いろいろな情報が彫刻されていることがわかります。

主に彫刻されているのは次のような情報です。

・建立者名

お墓を実際に建てた人物名を彫刻します。

建立者として彫刻するのは、故人の配偶者や後継ぎのことが多いです。

ただし、生前墓の場合は夫婦連名にすることもあり、彫刻した名前は生前墓だとわかるように朱色で塗ることがあります。

最近ではお墓建立のためにお金を出した人すべてを載せる方もいらっしゃいます。

ちなみにお墓に彫刻する建立者の名前と実際の墓地の名義人は、同一人物である必要はありません。

・建立年月日

建立者名の横に刻まれることが多いのが建立年月日です。

基本的には「〇年〇月吉日」と彫刻することが多く、ほかには埋葬されている方の回忌や法要の年月日を選ばれる方もいらっしゃいます。

年号の部分は和型墓石では「平成」などの元号、洋型やデザイン墓石では「20XX年」の西暦を希望する方が増えてきています。

・埋葬者名(戒名、命日、俗名、行年の4点をまとめて彫刻するのが一般的)

どんな方がお墓に埋葬されているのか、一目で判断ができるように一人ひとりの情報がまとめられています。

死後につけられる「戒名」や、亡くなられた日の「命日」、生前の名前である「俗名」、そして亡くなった年の「行年」の4点をセットで彫刻します。

ただし、キリスト教は名前と一緒にホーリーネーム、西暦の誕生日と没年月日の3つが基本。

また、中には埋葬者名を一切刻まないお墓も存在します。

どうしてお墓に建立年月日を彫刻するの?

お墓に彫刻する建立年月日は必ずしも刻まなければならないものではありません。

しかし、基本的には建立年月日もきちんと彫刻することをおすすめいたします。

その理由は、お墓を建ててから数十年の年月が経ったあと、子孫たちがどれくらいの時期に建てたお墓なのかすぐに確認ができるためです。

お墓に埋葬された方の名前は過去帳などほかの形で残っていることもありますが、お墓をいつ建てたかというのは書面でとっておかないと、後でわからなくなる可能性があります。

石は紙や電子データよりも長期的に保存ができるので、後にリフォームや建て替えを検討するときの材料の一つになります。

<まとめ>

お墓の建立年月日や建立者名を彫刻しておくのは、後世に正しい情報を伝えるためというのが一番の理由です。

お墓は経年によって劣化が進み、古いものをそのままにすると倒壊などの危険性が高くなります。

また、建立者名や埋葬者の名前を残しておけば、万が一過去帳が見当たらなくても誰が建立したお墓なのか把握ができ、子孫が自分との続柄を把握しやすいのです。

これからお墓を建てようと考えている方は、ぜひ未来のことも考え建立者名や建立年月日を彫刻することをおすすめいたします。